近日,哈尔滨师范大学生命科学与技术学院联合中国农业科学院作物科学研究所,在国际知名学术期刊《Field Crops Research》(农林科学一区顶刊)在线发表了题为“Evaluation of forage quality in various soybean varieties and high-yield cultivation techniques”(不同大豆品种饲用品质评价和高产栽培技术探索)的研究论文。研究团队充分利用我国大豆种质资源丰富的优势,筛选出了一批高蛋白优质饲草用大豆品种,评估了饲草用大豆的蛋白生产潜力,提出了饲草用大豆引种方案和高产栽培策略。哈尔滨师范大学为该论文的第一单位,我院博士研究生孙佰全为论文第一作者,中国农业科学院作物科学研究所副研究员袁珊、博士生Mahmoud Naser为并列第一作者;我院外聘博士生导师、中国农业科学院作物科学研究所韩天富研究员,我院郭长虹教授和中国农业科学院作物科学研究所孙石研究员为该论文通讯作者,我院于丽杰教授和中国农业科学院作物科学研究所多位师生参与了该项研究。

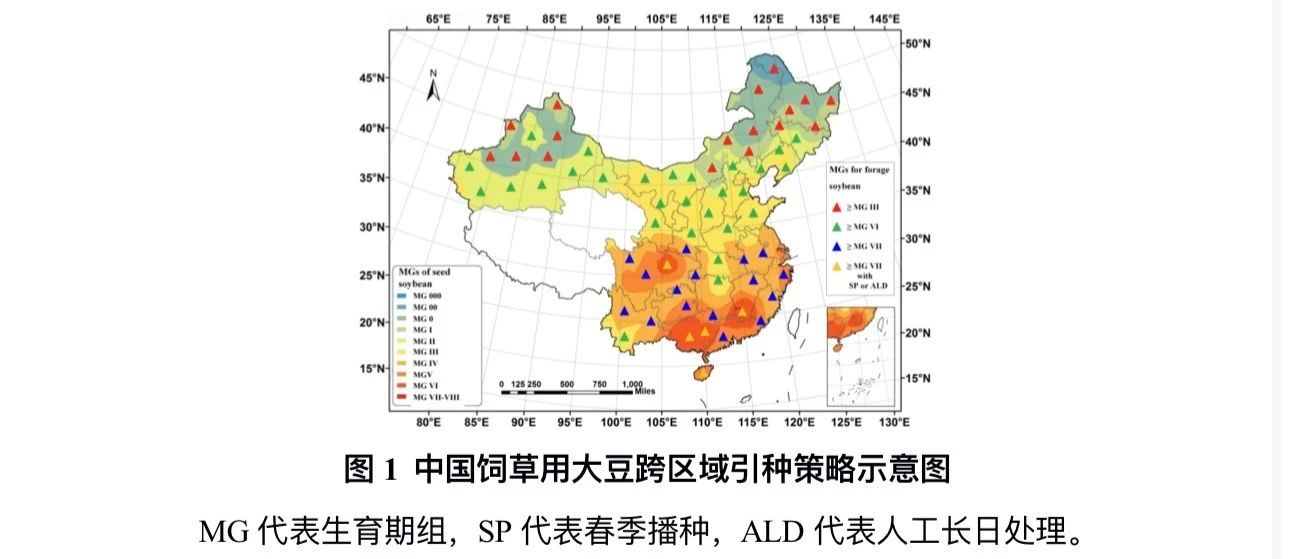

饲用蛋白供给不足是我国乃至世界食物安全面临的重大问题。随着饮食结构升级和畜牧业的发展,我国饲用蛋白尤其是优质高蛋白饲草缺乏的问题日益突出。因此,广辟饲用蛋白来源、开发和利用优质饲草资源是缓解我国饲用蛋白短缺困境的必要途径。大豆不仅是种子蛋白含量丰富、品质优良的粮油饲蔬兼用作物,还因其茎叶蛋白质含量高、适口性好,是传统的优质饲草。此外,大豆是典型的短日照作物,光温反应敏感,将低纬度短日照地区的晚熟大豆品种引种至高纬度长日照地区后,其营养生长期会大幅度延长,干物质积累量明显增大,表现出较大的饲草利用潜力。该项目研究人员在418个大豆品种中测定、筛选出豫豆25、中黄6号、大白脐、早熟18和中特1号等一批高蛋白优质饲草用大豆品种。为进一步挖掘大豆作为饲草作物的生产潜力,研究人员在三亚热带条件下对来自四川的光周期敏感品种自贡冬豆(ZGDD)进行人工长日照处理,使其长期保持营养生长状态。在此基础上,定期刈割,评估饲草和蛋白生产能力。结果表明,在每月一次的刈割频率下,连续采收10次所得茎叶粗蛋白总量相当于2022年我国大豆籽粒粗蛋白平均产量的3.7倍。在北京自然条件下,60天的生长周期内即可获得每公顷0.95吨的茎叶粗蛋白产量,超过2022年我国大豆籽粒粗蛋白平均产量。此外,研究人员还结合国际通用的大豆品种生育期组分组信息,提出了以南种北引、晚种早播为基础的饲草用大豆引种和种植策略(图1)。该策略的核心是将低纬度短日照地区的晚熟大豆品种引种至高纬度长日照地区,或将南方秋播晚熟品种春播,使其因日照延长而长时间保持营养生长状态,发挥大豆饲草利用潜力。综上所述,筛选及利用优质、耐逆的饲草用大豆品种,充分发挥其干物质积累速度快、粗蛋白产量高、受季节限制小、营养生长期抗逆性强等特点,可大幅度提高大豆蛋白产量,对于丰富我国豆科饲草种类,提高饲用蛋白产能,缓解优质饲用蛋白供应压力,有效利用撂荒地、夏闲田、盐碱地等边际土地,实现绿色高质量可持续发展具有重要意义。