国际农林科学期刊《Animals》(Q1)发表了潘旭明教授团队的最新研究成果,论文题目为“Analyzing the Interaction between Tetrahymena pyriformis and Bacteria under Different Physicochemical Conditions When Infecting Guppy Using the eDNA Method”。该研究探讨了在观赏鱼(孔雀鱼)养殖系统中,环境因子(温度、pH)如何影响纤毛虫病原体 梨形四膜虫(Tetrahymena pyriformis) 与细菌群落的相互作用,及其对疾病爆发的调控机制。

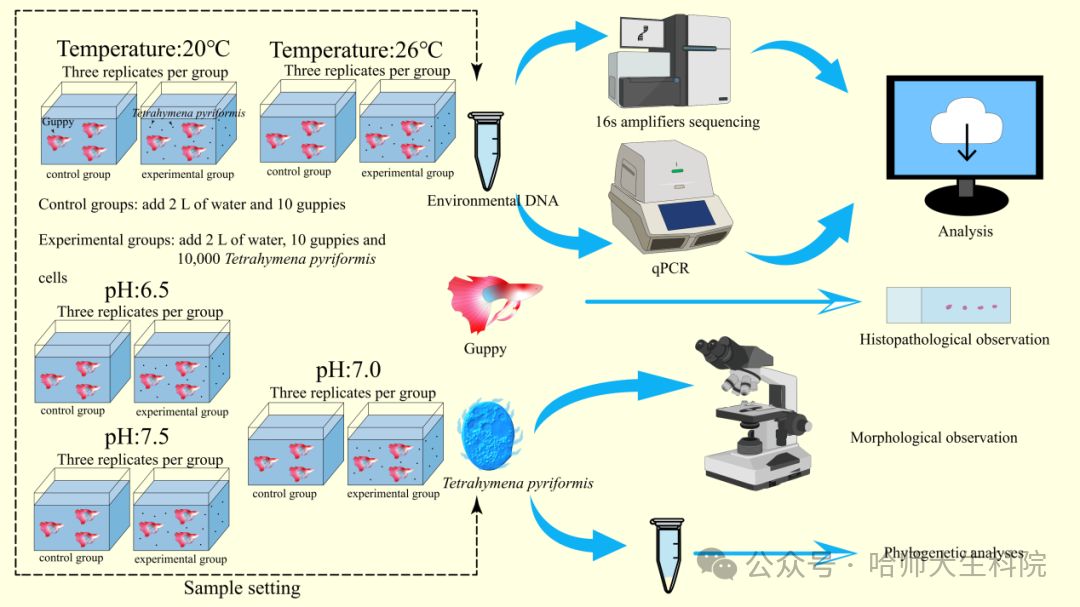

在观赏鱼的水产养殖系统中,细菌微生物群落与纤毛原生动物之间的相互作用可对于鱼疾病爆发具有抑制或促进作用,不同的环境因素会影响它们之间的关系。研究团队模拟了不同温度(20℃、26℃)和不同pH(6.5、7.0、7.5)的养殖水体体系,探讨了细菌微生物群落、病原梨形四膜虫和孔雀鱼死亡率之间的相互作用(图1)。利用环境DNA(eDNA)技术、qPCR方法和16s rRNA测序,分析了水中四膜虫的丰度、细菌的种类和相对丰度,并进行了四膜虫病原鉴定、组织病理学观察,被梨形四膜虫感染的孔雀鱼组织用苏木精和伊红染色法进行了染色。

图1 实验设计图

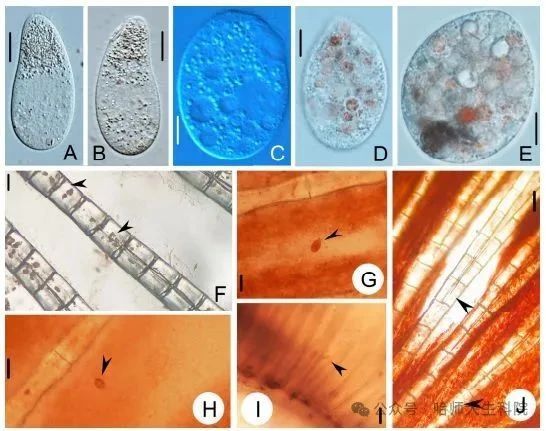

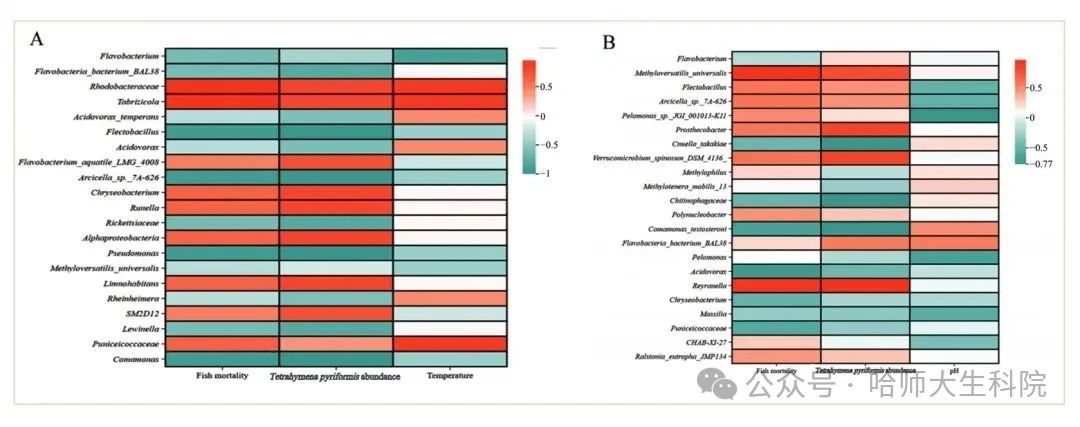

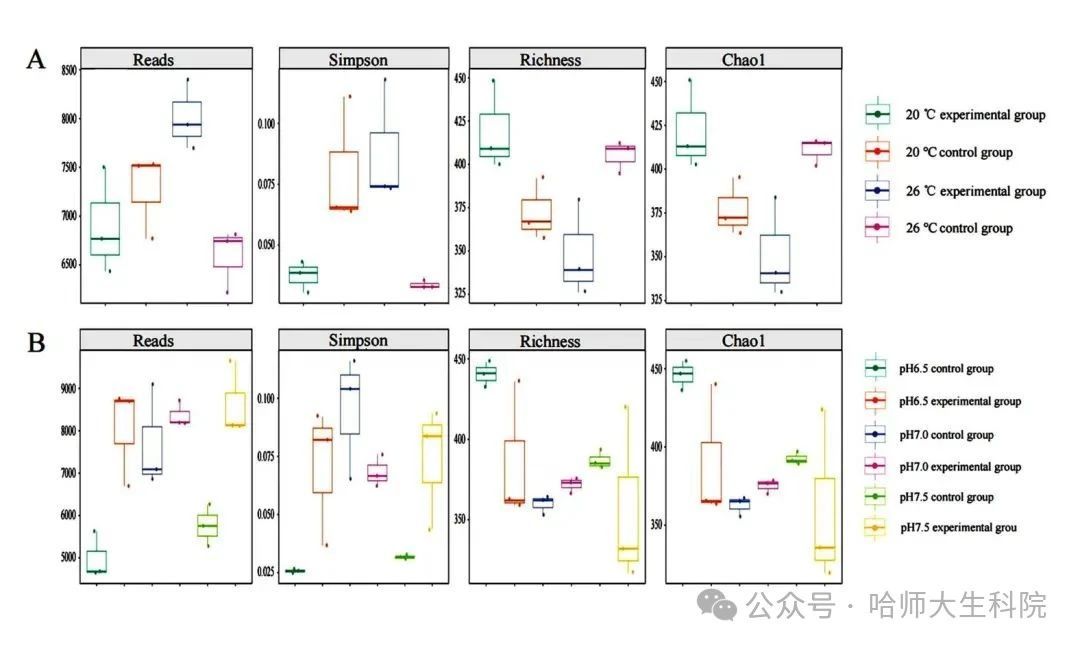

研究发现,低温和高pH环境更有利于防控疾病爆发。研究团队对梨形四膜虫进行了形态学鉴定与系统发育分析,并采用苏木精-伊红(H&E)染色对感染组织进行病理学观察,证实了梨形四膜虫及相关细菌的侵染,并且梨形四膜虫感染可引发鱼类组织病理变化(图2)。水样微生物群落分析显示,变形菌门(Proteobacteria)和拟杆菌门(Bacteroidota)为优势菌门。通过评估不同温度与pH条件下细菌群落的α多样性,发现环境因子显著影响了群落的物种丰富度和均匀度,并且梨形四膜虫的存在对微生物多样性构成显著影响(图3)。相关性分析表明,Tabrizicola和Puniceicoccaceae的丰度与鱼类死亡率、梨形四膜虫丰度及温度呈显著正相关。此外,不同处理组中Arcicella和Methyloversatilis universalis与纤毛虫丰度表现出差异性的相关性,提示环境因子调控了细菌与梨形四膜虫的互作关系(图4)。基于生物信息学分析,本研究深入探讨了不同温度与pH梯度下细菌群落与梨形四膜虫的相互作用机制,旨在提升观赏鱼在运输及养殖过程中的存活率。综上,研究为理解环境因子(温度和pH值)如何通过调控微生物群落和病原体的互作影响观赏鱼健康提供了重要理论依据,并为观赏鱼疾病防控提供了新见解。

图2

图3

图4

论文链接:https://doi.org/10.3390/ani14152194