2025年1月,国际著名学术期刊Chemical Engineering Journal(SCI 1区TOP,IF:13.4)发表生命科学与技术学院生物化学与分子生物学专业卢倩副教授团队的最新研究成果,题目为“Dual role of multistage inoculation in manipulating bacterial community assembly patterns to improve degradation of lignocellulose during rice or corn straw composting”。该研究分析了水稻秸秆和玉米秸秆在多阶段接种堆肥过程中木质纤维素的降解情况,通过解析功能接种剂对细菌群落组装模式以及驱动木质纤维素降解的潜在机制,揭示了堆肥过程中功能细菌与土著细菌相互作用驱动木质纤维素降解的策略,为提高农业有机固体废弃物的高质资源化利用提供依据。该论文由研究生刘达、姜紫薇、冯文宣为共同第一作者,卢倩副教授为文章的通讯作者。该研究得到黑龙江省自然科学基金(编号:LH2022D018)和哈尔滨师范大学研究生创新研究项目(HSDSSCX2023-45)的资助。

研究背景

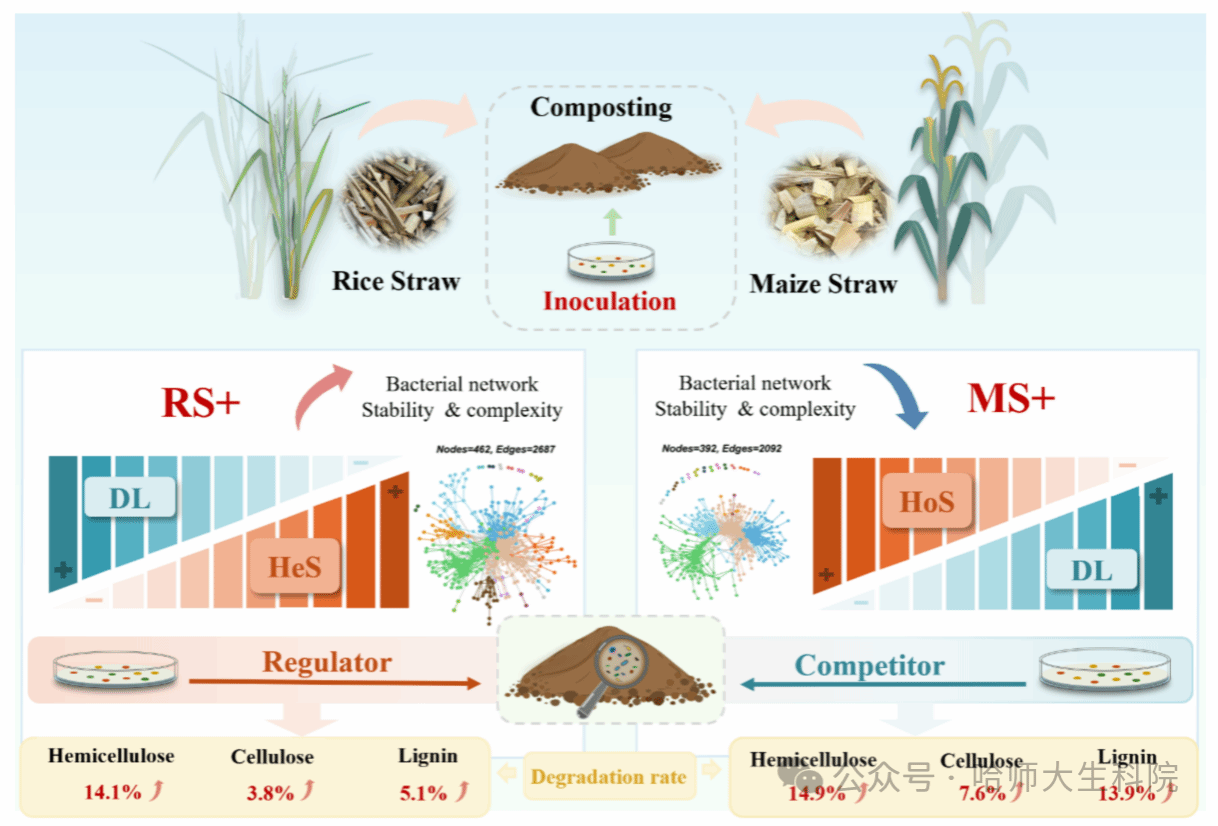

我国作为农业大国,年产秸秆逾10亿吨,其难降解木质纤维素的不当处置可引发环境问题。堆肥是资源化利用的关键技术,其中微生物主导了有机组分的降解过程。前期证实外源功能菌剂可显著提升木质纤维素降解效率并缩短堆肥周期,但现有研究多聚焦单一菌剂,对多阶段接种策略下,外源菌剂如何影响土著微生物互作机制及原料组分差异对菌剂效能的影响尚缺乏系统认知。本研究利用多阶段接种结合基于系统发育分箱的零模型分析,旨在(i)解析细菌多样性及互作网络对木质纤维素降解的影响;(ii) 阐明不同物料细菌类群与生态过程的调控作用;(iii) 确定降解木质纤维素的生态模式和细菌群落互作模式。为提升秸秆资源化效能提供理论依据。

研究内容

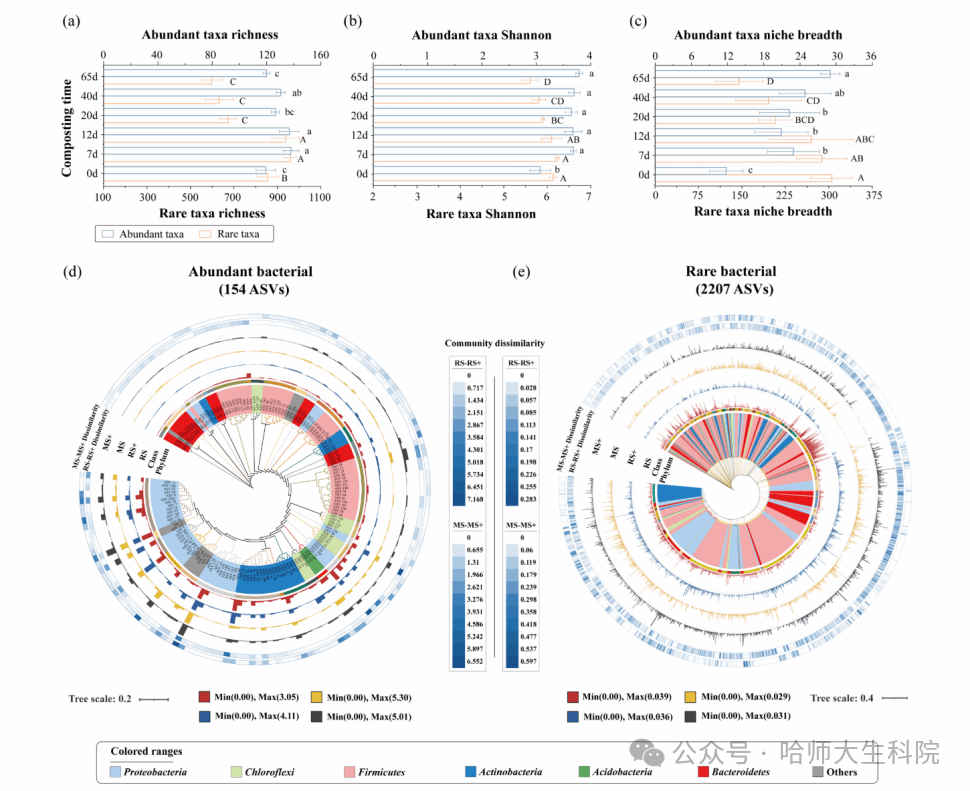

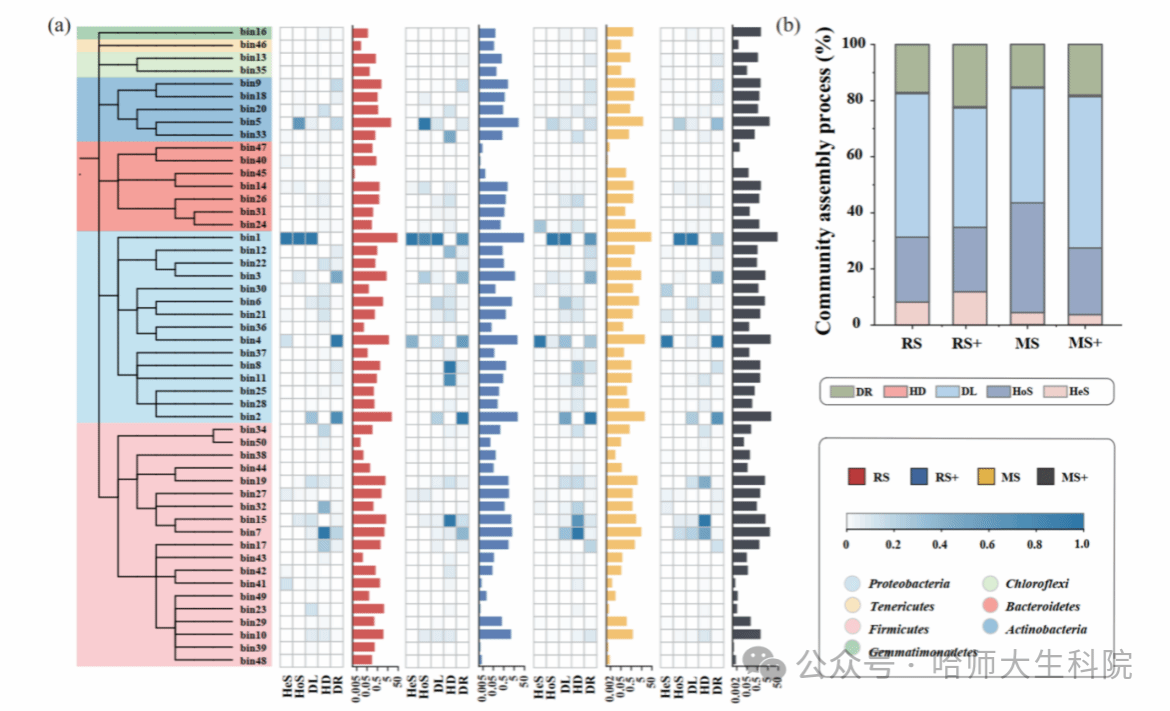

研究发现,多期接种显著提高了木质纤维素的降解率,且玉米秸秆接菌堆肥(MS+)优于水稻秸秆接菌堆肥(RS+)。利用稀疏相关网络和零模型分析了细菌群落的特征和组装机制。RS+组接种后细菌网络稳定性和多样性增加,而MS+组则相反。接种剂通过增加扩散限制和减少同质选择来影响MS+群落结构的复杂性。RS+中的功能菌剂作为“调节者”与土著细菌共同加速木质纤维素的降解。相比之下,MS+中的功能菌剂作为“竞争者”与土著细菌竞争木质纤维素资源,进而加强降解。这些发现有助于了解不同秸秆堆肥中功能接种剂与土著细菌的组装过程和相互作用,为堆肥木质纤维素降解的微生物作用模式提供新的见解。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.cej.2025.159283