近日,我校生命科学与技术学院宁朝阳、陈颖巧、王子健等研究人员在母伟杰教授的指导下,针对葛氏鲈塘鳢(Perccottus glenii)的耐寒与冷冻恢复机制取得重要研究成果,相关论文以“Transcriptome, histological, and physiological responses of Amur sleeper (Perccottus glenii) during cold stress, freezing, and recovery”为题,发表于国际知名期刊《Comparative Biochemistry and Physiology - Part D: Genomics and Proteomics》。

极端低温环境对水生生物构成严峻挑战,揭示鱼类耐寒机制对理解物种适应性和生物多样性保护具有重要意义。葛氏鲈塘鳢作为高纬度特有鱼类,具有在完全冻结状态下存活的独特能力,是研究低温适应的理想模型。该研究通过建立系统的实验体系,为探索水生生物应对气候变化的机制提供了新思路。

葛氏鲈塘鳢

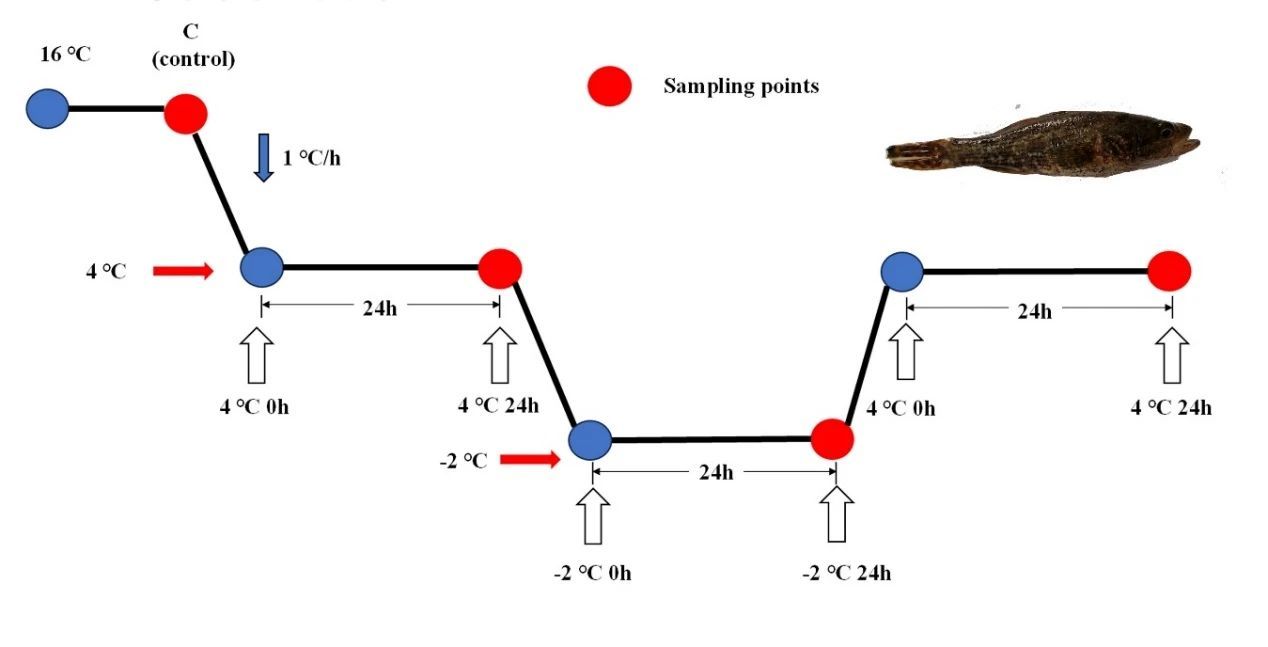

在本项研究中,母伟杰教授团队主要负责葛氏鲈塘鳢的低温胁迫实验设计、生理生化检测和转录组数据分析。实验在哈尔滨师范大学生命科学与技术学院水生生物实验室完成,采用精确温控系统模拟不同低温条件(4℃低温胁迫、-2℃冷冻胁迫及4℃冷冻复苏),通过多组学方法全面解析了鱼类的耐寒机制。

低温胁迫实验设计

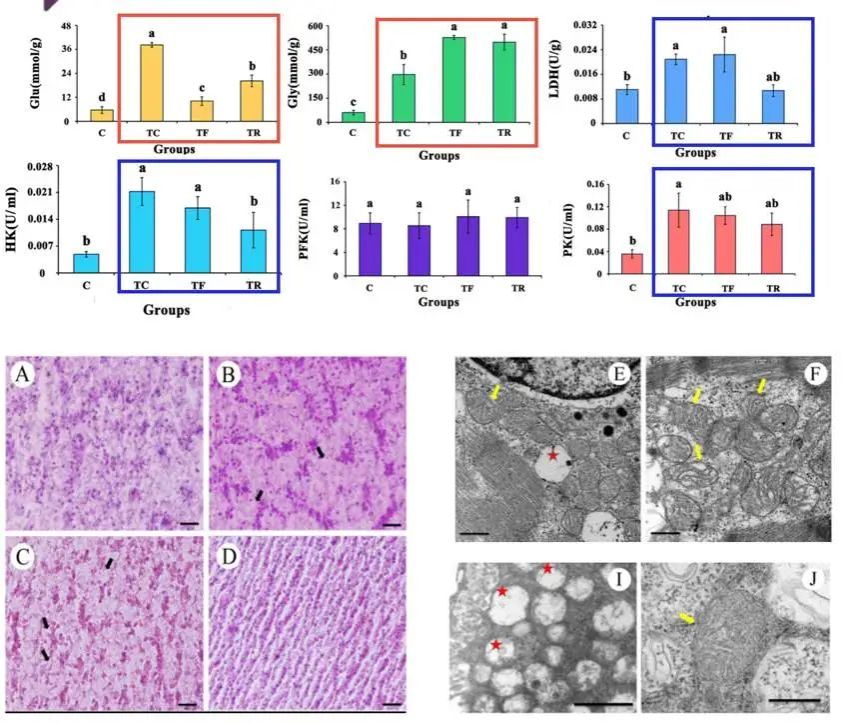

实验证实,葛氏鲈塘鳢通过调节糖代谢和抗氧化系统应对低温胁迫:血浆葡萄糖和甘油水平显著升高,作为关键抗冻保护剂;糖酵解酶活性增强,维持能量供应;免疫和抗凋亡通路在恢复阶段被激活。这些发现为理解鱼类极端环境适应提供了重要理论基础。

葛氏鲈塘鳢耐受寒冷的关键发现

在学校和学院的大力支持下,母伟杰教授团队近年来在水生生物环境适应研究领域取得系列成果,累计发表SCI论文10篇,其中一区TOP期刊3篇。依托该研究方向,已培养博士研究生3名,硕士研究生5名,获国家自然科学基金等多项课题资助。未来,团队将继续深化鱼类环境适应机制研究,为高寒水域生物资源保护提供科学依据。

论文链接:http://dx.doi.org/10.1016/J.CBD.2024.101192