我校生命科学与技术学院母伟杰教授团队在鱼类低温适应机制研究领域取得重要进展,研究成果“Histology, fatty acid composition, antioxidant and glycolipid metabolism, and transcriptome analyses of the acute cold stress response in Phoxinus lagowskii”发表于国际知名期刊Comparative Biochemistry and Physiology-Part D: Genomics and Proteomics(SCI 3区,影响因子2.3)。该研究通过多组学联合分析,系统揭示了洛氏鱥应对急性低温胁迫的生理适应机制和分子调控网络。

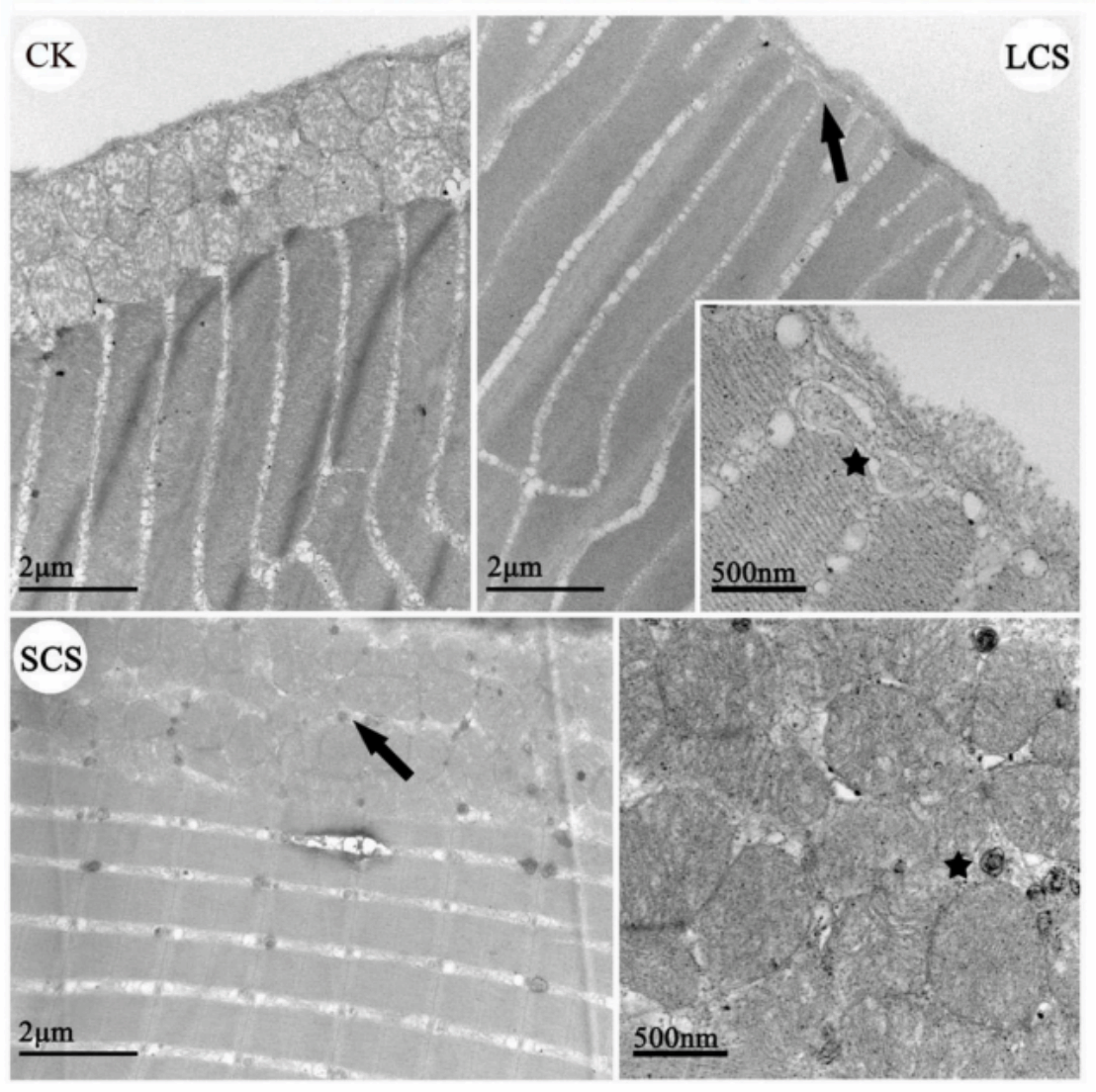

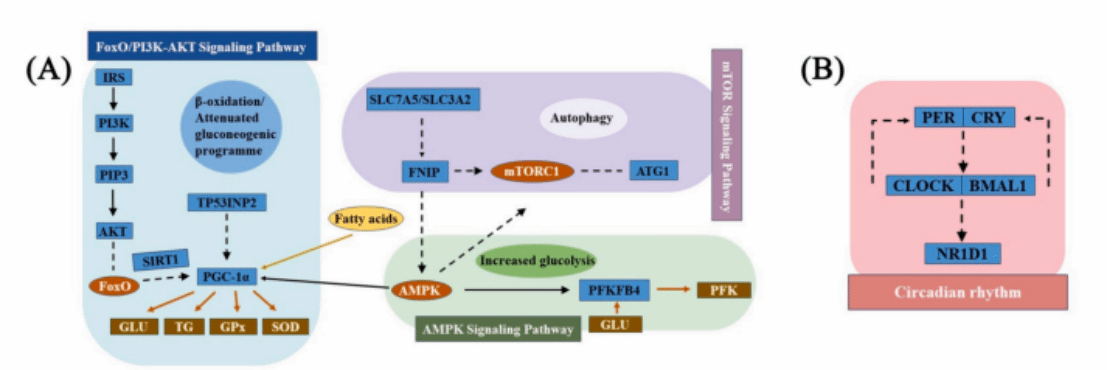

在全球气候变化背景下,极端温度事件频发对水生生物构成严峻挑战。为深入解析鱼类低温适应机制,研究团队采用组织学、生理生化和转录组学相结合的研究策略,对洛氏鱥在急性低温胁迫下的响应特征进行了全面解析。研究发现:在组织学层面,低温胁迫虽未造成肌肉组织明显损伤,但可诱导自噬现象(10°C);在生理生化层面,血清葡萄糖(Glu)和甘油三酯(TG)水平显著升高,超氧化物歧化酶(SOD)和过氧化氢酶(CAT)活性增强,同时伴随活性氧(ROS)含量降低;在分子层面,转录组测序鉴定出2,524个差异表达基因,KEGG分析显示轻度低温(10°C)主要激活自噬和AMPK信号通路,而重度低温(4°C)则显著富集昼夜节律相关通路。

透射电镜部分结果图片

参与信号通路的差异基因

实验建立了组织学—生理生化—转录组多维度研究体系,结果表明洛氏鱥通过调节抗氧化系统、能量代谢和基因表达等多种途径适应低温环境。此外,研究还发现低温胁迫下多不饱和脂肪酸(PUFAs)含量显著增加,有助于维持细胞膜流动性。通过转录组分析,研究团队进一步揭示了自噬、AMPK信号通路和昼夜节律在低温适应中的关键作用。这些成果不仅为鱼类低温适应机制的研究提供了新视角,也为水产养殖中抗寒品种的选育和养殖环境的优化提供了科学依据。未来,基于这些发现,可以设计更精准的实验,进一步探索鱼类对环境变化的适应性进化机制。

论文链接:http://dx.doi.org/10.1016/J.CBD.2024.101242